何故スター結線のモータは、デルタ結線より電流値を低く抑えられるのか

モータに関するスター結線とデルタ結線の理論の紹介

どの電流を比較するのか

![]()

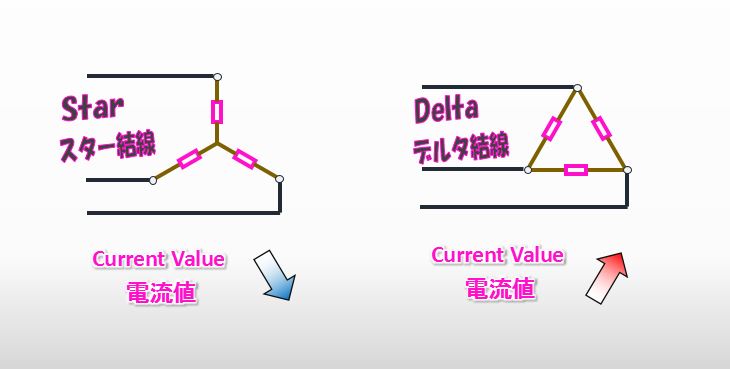

前回の授業で、 モータにおけるスター結線とデルタ結線の違いに関して学びました。スター結線はデルタ結線と比較して電流値を低く抑えることができます。

![]()

そうだね。

![]()

でも そういった違いが生じる理由がまだわからないです。何でスター結線ではデルタ結線より電流値が小さくなるのでしょうか?

![]()

まずは、何で 三角関数の計算を複素数で置き換え…

![]()

小難しい数学の話は無しでお願いします!

![]()

そうか。。数学の話は なるべくしないようにするよ。。

![]()

どうも。

![]()

ところで、どの電流の大きさをスター結線とデルタ結線で比較しているの?

![]()

はい?

![]()

スター結線の電流はデルタ結線の電流より小さくなる ってことを学んだんだよね?

![]()

そうですけど?

![]()

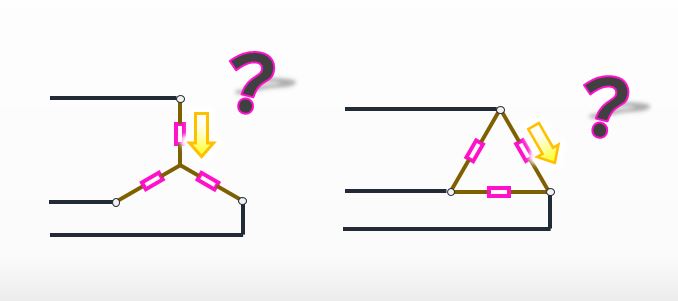

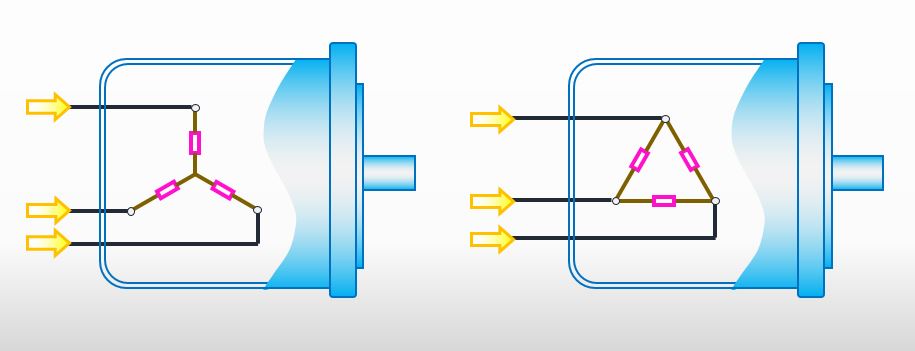

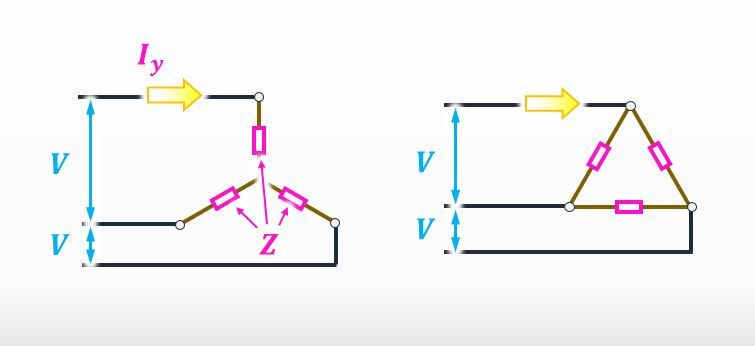

どの電流を比較してるの?下の図の電流値?

![]()

えぇっと。。わかりません。。

![]()

実は、以下の図の電流値を比較しているんだ。

![]()

その電流は、他の電流より重要なんですか?

![]()

そういうわけではないけど、その電流を比較するってことは、モータに流れている電流の大きさを比較するのと同じことになるんだ。

![]()

モータに流れている電流値を知ることは有効かもしれないですね。

![]()

そうだね。もしもモータに大量の電流が流れているのなら、モータがかなり頑張ってる ってことがわかるしね。

![]()

ちなみに どうやってモータに流れている電流値を測定するんですか?

![]()

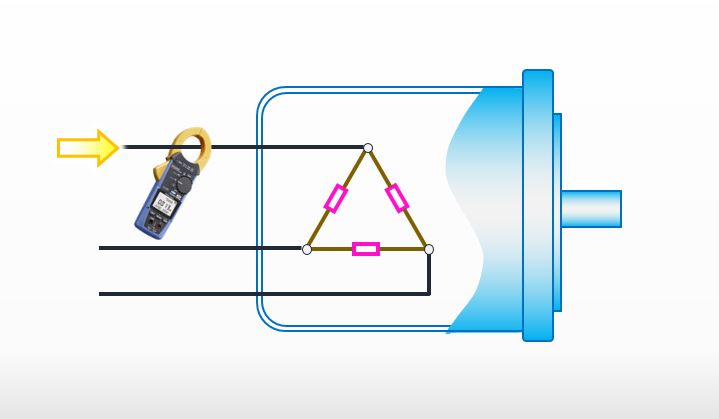

クランプメータってのは 聞いたことある?

![]()

ありますけど、実際に使ったことはないです。

![]()

下の図を見れば、クランプメータの使い方は一目瞭然かな?

![]()

そうですね。実際に使っている様子を想像できました。

スター結線における電流値を求める

![]()

じゃぁ 本日のメインテーマに移ろうか。

![]()

メインテーマって 何でしたっけ?

![]()

マジ? スター結線の電流が小さくなる理由を知りたかったんじゃないの?

![]()

よくご存じで。

![]()

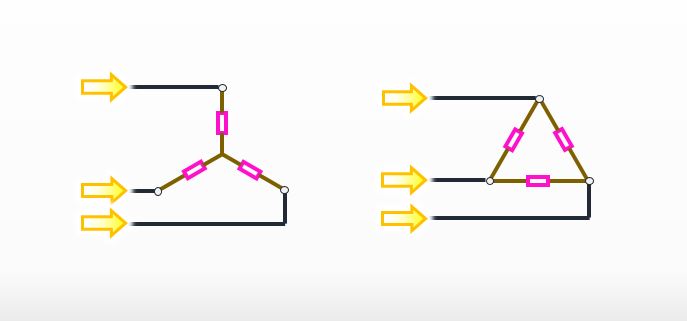

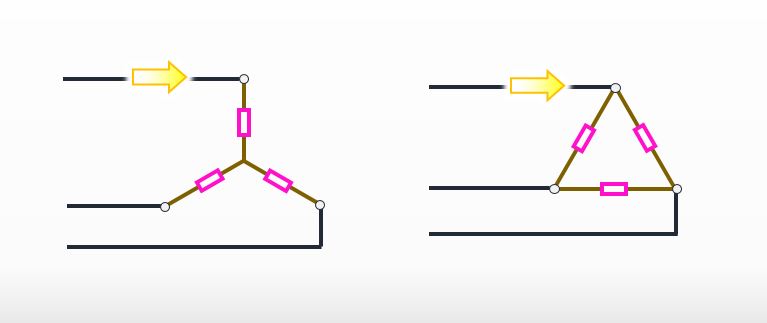

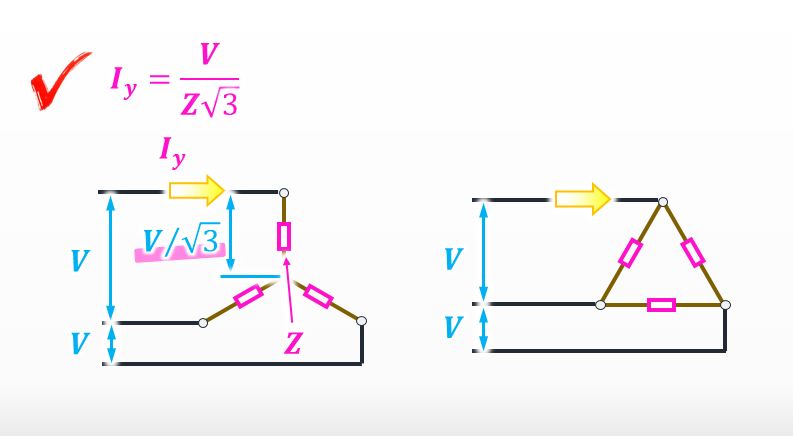

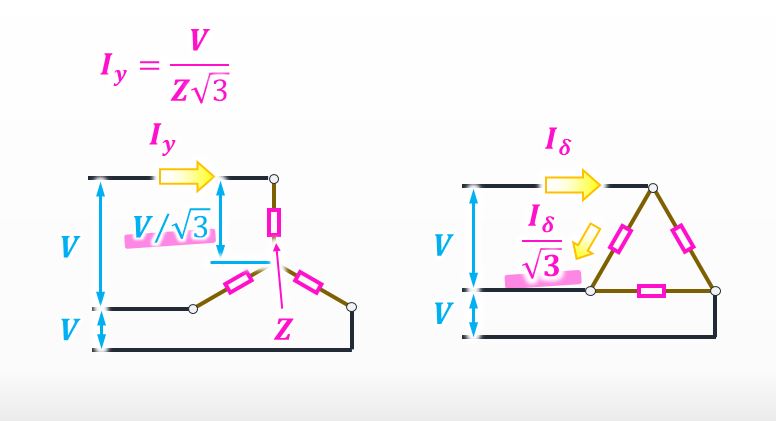

まぁ。。。じゃぁ、まずは 以下の図に示された電流値を求めよう。その後で、それぞれの電流値を比較してみよう。スター結線の電流値の方が小さくなるはずだよ。

![]()

興味深いですね。

![]()

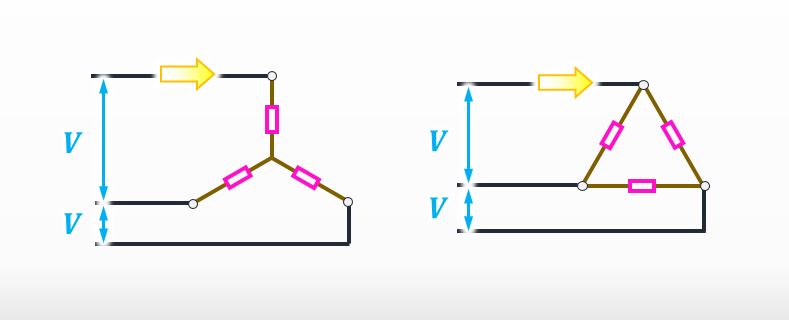

まず質問なんだけど、下の図の V は何ボルトだと思う?

![]()

それは工場によりますね。国によっても異なり、400ボルト程度だったり200ボルト程度だったりします。

![]()

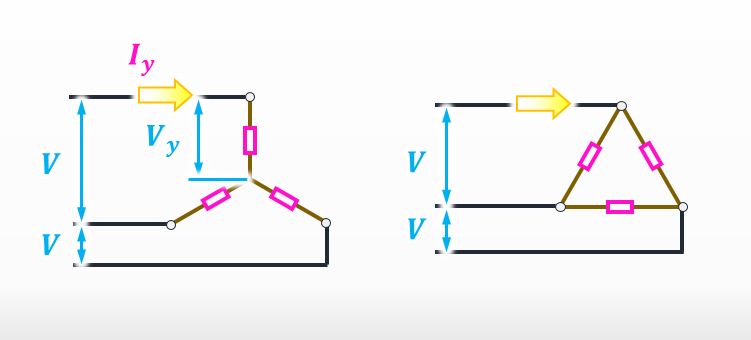

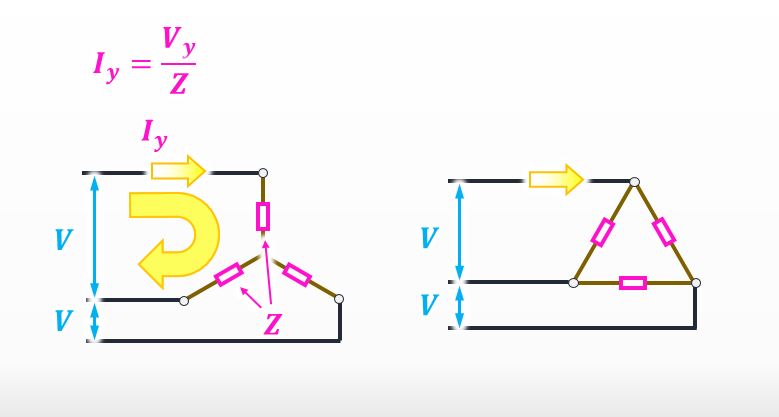

よく知ってるじゃん。じゃぁ別の質問させてもらうね。以下の図において電流値 Iy の値を求めるためには、どんな情報が必要かな? Z を*抵抗値として使用していいからさ。

*正しくはインピーダンスです。

![]()

Iy を求めるためには、以下の図のVy の値を知る必要があります。

![]()

何でそう思うの?

![]()

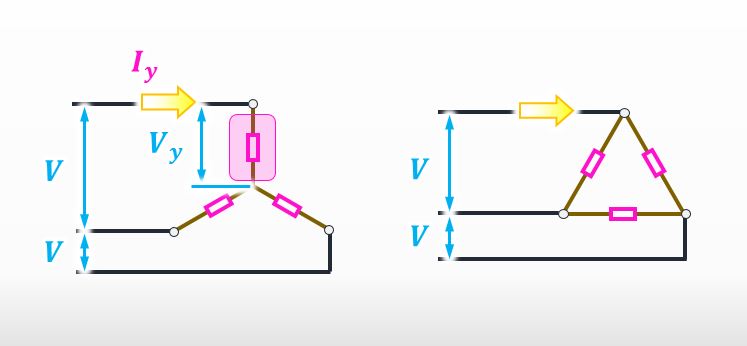

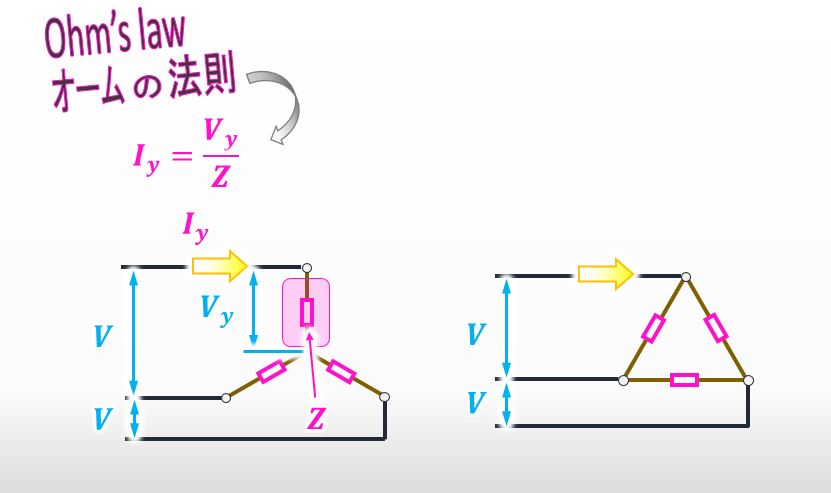

もしも Vy の値がわかれば、下の図の赤い枠内でオームの法則を使うことができるからです。

![]()

そのオームの法則ってやつを見せてくれる?

![]()

これです。

![]()

ワォ.. いきなり天才になったね。じゃぁ いま私たちが知らなきゃならない唯一の値は

![]()

Vy です!

![]()

そうだね。で、Vy の値をどうやって求めればいい?

![]()

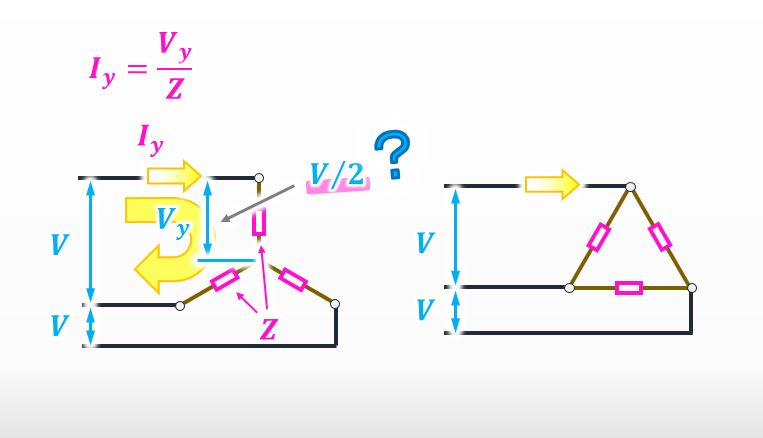

簡単ですよ。下の図の黄色い回路に着目して下さい。回路中に2つの抵抗があって、しかもその抵抗値は同じ Z なんですよね?

![]()

とうことで、電圧Vは、その2つの抵抗に等しく分散されます。電圧Vyは V/2 となります。

![]()

そうなの?

![]()

間違ってます?

![]()

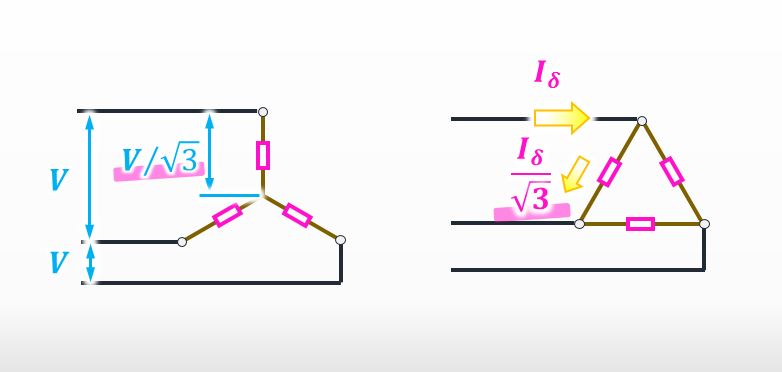

実は、そんなに単純じゃないんだ。もしこれがDC回路だったら君の考えで合っているんだけど、今回は三相交流じゃん。Vy を求めるためには別の方法を取らなきゃならないのよ。

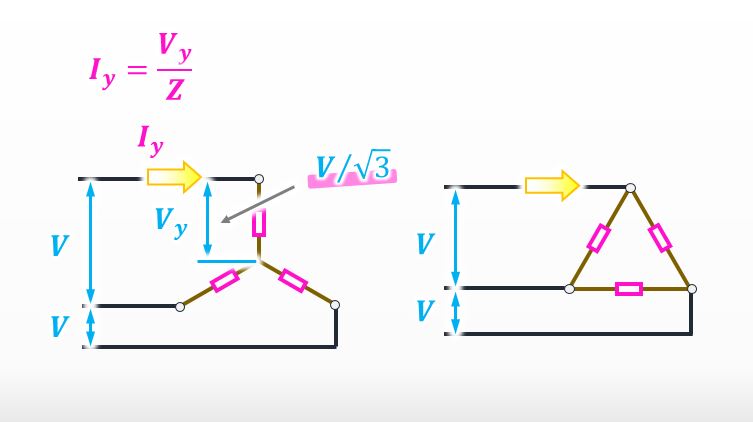

実を言うと、 Vy は V の半分ではなく、下図の様に ルート3で割った値になるのよ。

![]()

何でですか!?

![]()

もし理由を知りたければ、この授業が参考になるかもよ。

![]()

後で見てみます。

![]()

どうも。じゃぁ授業に戻ろう。

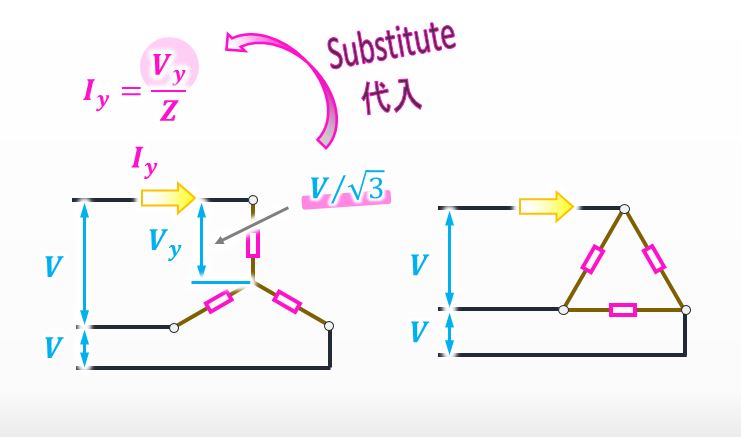

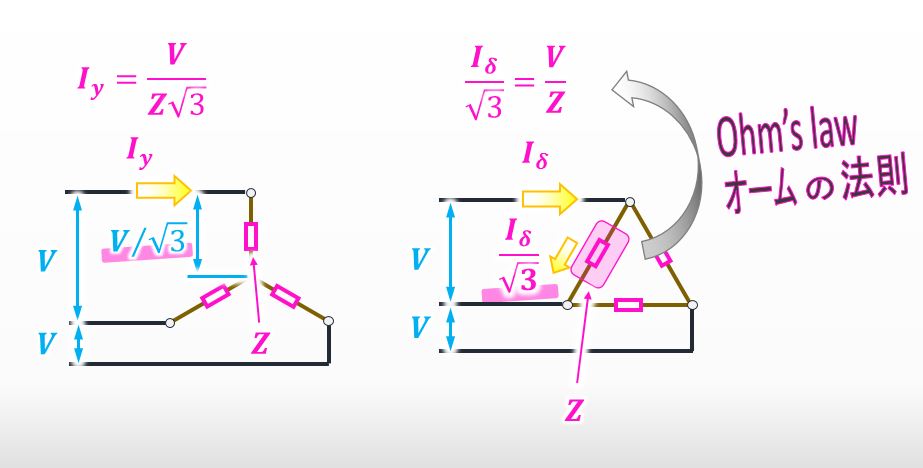

Vy の値がわかったから、Iy の値はすぐに求まるよね。オームの法則を使って出来た式に、ただ代入するだけだから。

![]()

はい。Iy を求めることができました。

デルタ結線における電流値を求める

![]()

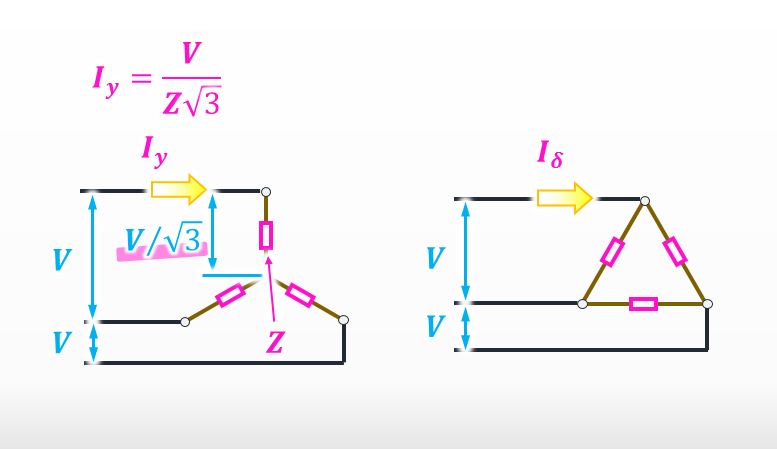

次はデルタ結線の電流値を知りたいですよね。下図示した様に、デルタ結線の電流を Iδ としました。スターデルタの理論によると、Iy は Iδ よりも小さくなるんですよね?

![]()

そうだね。一緒に確かめてみよう。で、どうやって Iδ を求める?

![]()

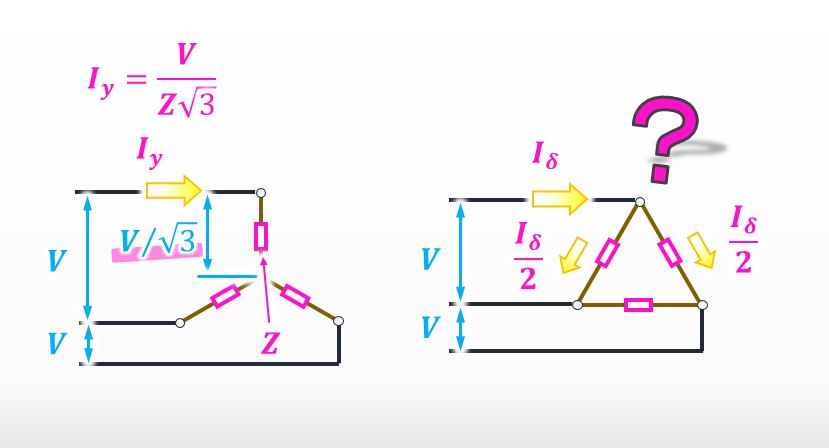

そうですね… まず、Iδは以下の図の様に2つに分かれるので、*抵抗を通る電流はそれぞれ Iδ/2 となります。

*正しくはインピーダンスです。

![]()

で、下図の赤い枠内にオームの法則を使ってみました。これでもう Iδ は求まったと言えますね。

![]()

その考えは、直流回路でしか成立しないんだよね。。

![]()

またですか!?

![]()

Iδ は以下の図の様に2つの電流に等分される って言ってたけど、交流回路ではそうはならないのよ。

![]()

もし Iδ が等分されないのだとしたら、どうやってIδは2つの抵抗に分配されるんですか?

![]()

Iδ は半分に分かれるのではなく、下図の様に Iδ をルート3で割った値になるのよ。

![]()

そうですか。。なんだかIδの分配のされ方って、スター結線におけるVの分配のされ方と似てますね。

![]()

そうだね。機会があったら理由を説明するよ。三角関数と複素数の関係 がわかっていれば、難しい話じゃないからさ。

じゃぁ授業に戻ろうか。Iδ を求めることは出来る?実はもう Iδ を求める材料は全てそろっているんだけど。

![]()

できます。下図の赤い枠内にオームの法則を使いまして、下の式を求めることが出来ました。

![]()

いいね。じゃぁその式を Iδ について解いてもらえる?

![]()

もちろん。両辺にルート3を掛けるだけです。はいどうぞ。

スターとデルタで電流を比較する

![]()

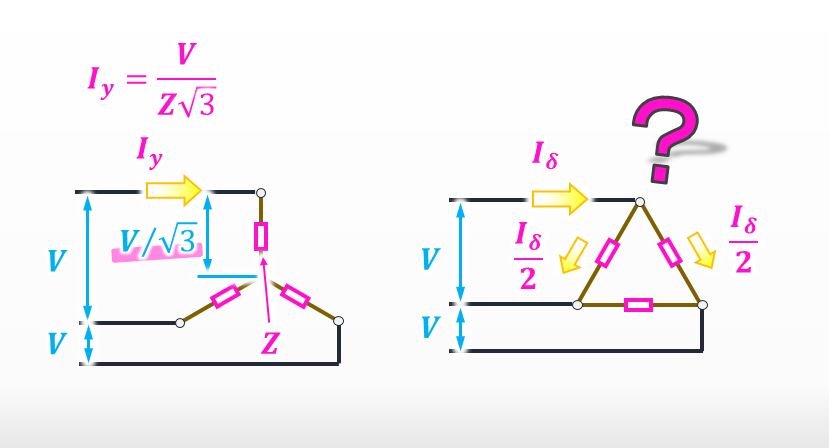

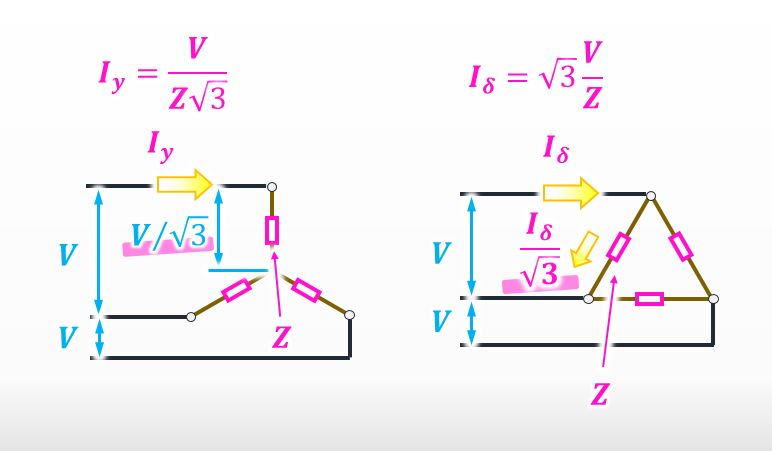

どうも。これでスター結線の電流とデルタ結線の電流が求まったね。ってことで、この授業も最終段階に入ったわけよ。

![]()

Iy と Iδ を比較するってことですね。

![]()

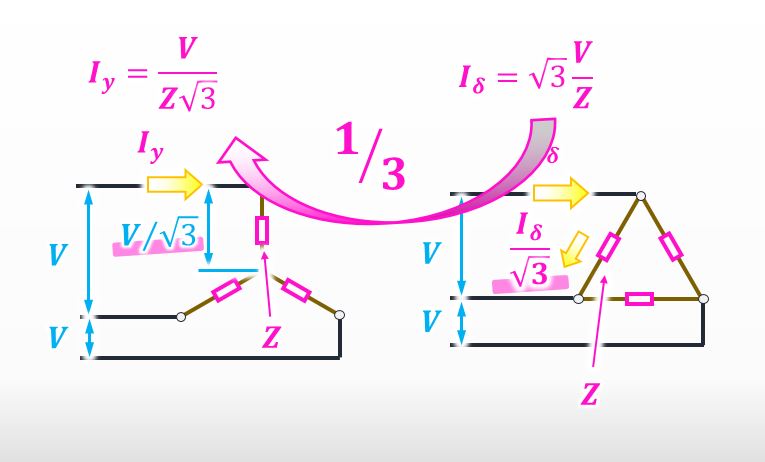

だね。下の図を見てごらん。スター結線の電流値はデルタ結線の1/3になっていることが わかるよね。

![]()

ホントだ。

![]()

ってことで、スター結線は電流を低く抑えられるってことが証明されたわけだ。

![]()

どうもありがとうございました。